園のおたよりやチラシによく入っている幼児用の通信教育「幼児ポピー」、名前だけでもご存じの方は多いと思います。

「月980円~」のお手頃価格が目を引きますよね。

でも、「安いけど、内容はどうなの?」「うちの子に合うかしら?」という疑問もお持ちの方も多いでしょう。

実は我が家の長女は「ポピっこ」です。

年中~年長の2年間、ポピーを続けたおかげか、机に座って勉強に取り組める子に育ち、入学準備としてのポピー導入は成功だったと思います。

今回は「幼児ポピー」の特徴や学習内容を、2年間ポピーを続けた感想と入学準備として導入した経験を踏まえてご紹介します。

目次

幼児ポピー(ポピっこ)とは?

「幼児ポピー」は幼児のための家庭用学習教材で「ポピっこ」という愛称で親しまれています。

年少の1つ下の2・3歳児~年長までの4学年あり、それぞれ「ももちゃん」(2・3歳児)、「きいどり」(年少)、「あかどり」(年中)、「あおどり」(年長)というワークが中心の教材です。

主な特徴は…

- 月額980~1,100円とお手頃価格で受講できる

- ワークと工作などのシンプルな教材

- 取り組みやすい難易度

- 工作、運筆が楽しみながら学べる

- 1日5分~10分でできて机に向かう習慣づけになる

となります。

ポピーの難易度は、数ある幼児向け通信教材のなかでも簡単な方で、キャラクターの力を借りなくても無理なく子どもが楽しめる内容です。

1単元は1ページまたは見開きで完結する内容で、かかる時間は10分以内。

1日1単元でもじゅうぶん1ヶ月間でやり切ることのボリュームです。

ちょっとしたすきま時間に習慣づけてやるも良し、お子さんの気が向いたときにまとめてやるも良し、各家庭の生活ペースに合わせてできます。

お安く、シンプルな教材で、最終的に入学準備につながるような通信教材を探している方にはピッタリだと感じました。

小学校などのドリルを作っている会社の幼児通信教材

「幼児ポピー」は、全国の小・中学校で使われているドリルなどを発行している会社で作られています。

その歴史はなんと40年以上!

学校での教材作成の実績が多いので、小学校入学準備にも適しているのです。

実際に、長女が学校で使用している漢字と算数のドリルはポピーを作っている「新学社」のものでした。

コスパが良くてシンプル

「幼児ポピー」の最大の特徴は、料金も教材もシンプルでお手頃感が強いというところです。

月額受講料は

- ももちゃん 2・3歳児 980円

- きいどり(年少) 980円

- あかどり(年中) 1,100円

- あおどり(年長) 1,100円 (全て税込)

と、他の幼児向け通信教材や幼児教室に比べても安く抑えられます。

そして、教材もワーク(学年により1冊か2冊)と紙の工作やカードゲームなどの付録、親向けの冊子のみというシンプル構成で、玩具やDVDなどは一切つきません。(年に数回のデジタルコンテンツの配信があります)

コストパフォーマンスを重視したい、おもちゃやDVDは不要だ、部屋が散らかるのは嫌だ、という方にはおすすめです。

簡単すぎる…との声も

そんなシンプルで取り組みやすい「幼児ポピー」ですが、逆に「簡単すぎて子どもが物足りなさそう…」「届いて数日でワークをやり切ってしまう…」という声もよく聞かれます。

ポピーが合わなかったという口コミの多くが、すでに家庭学習の習慣がついていたり、その学年の文字や数の到達レベルが身についていたりするお子さんのようです。

特に2歳児の「ももちゃん」、年少の「きいどり」は難易度が低く感じます。

確かに、我が家でも決め手になったきっかけは「年少修了の時点でひらがなが読めなくてもできる」というのもありました。

ポピーとよく比較される「こどもちゃれんじ」では年少でひらがなの読みができるカリキュラムになっています。

次の章では各学年ごとの学習内容を紹介します。

「うちの子はポピーの学習内容とマッチしているかしら?」と不安な方は参考にしてみてくださいね。

学年ごとの学習内容は?

2歳児「ポピっこももちゃん」

2・3歳児用の教材「ポピっこももちゃん」は、年少の1つ下の学年が対象です。

「イヤイヤ期」といわれる2歳児は、「人づくり」の土台を作る年。

「こころ」「からだ」「あたま」をバランスよく育むカリキュラムになっています。

教材内容は

- ワーク「ももちゃん」(約40ページ)

- ミニえほん(厚紙仕様・12ページ)

- 親向け冊子「ほほえみお母さん&お父さん」

の3つが基本です。

ワークはシール貼りや親と一緒にめくったり、読み聞かせて指さしをさせたりというものが多めです。

毎号、「ありがとう」や「ひとつ ふたつ」などのテーマに沿った内容のなかで、「こころ」「からだ」「あたま」の3つに関わるワークが配置されています。

「こころ」は季節の行事やあいさつ、「からだ」はトイレ、運動、歯磨きや手洗い・うがい、「あたま」は色や形、付録の「これなにカード」で語彙を増やすというカリキュラムになっています。

年少「ポピっこきいどり」

3・4歳児用の教材「ポピっこきいどり」は年少を「遊ぶこと=学ぶこと」の時期ととらえ、楽しく遊べる教材が届きます。

教材内容は

- ワーク「きいどり」(約66ページ)

- 紙またはデジタルコンテンツの特別教材

- 親向け冊子「ほほえみお母さん&お父さん」

の3つが基本です。

ワークは「こころ・からだ」「ことば・もじ」「かず・かたち」の3つがバランス良く配置され、シール、鉛筆で書く、はさみとのりを使うの3つで楽しく取り組める内容です。

年少の1年間でひらがなが読める、5までの数を理解し、10までの数に親しむというのが学年末の目標レベルですが、ひらがなが読めない長女が年中から初めてもつまずかない難易度なので、年少でひらがなの読みが完成しなくても、次の学年でも復習の機会は充分あるといえるでしょう。

また、ワークには季節の行事や、他者との関わりはもちろん、運動遊び・手遊びのページもあり、お勉強だけではない体を育む大切さを親の方が再認識できる内容になっているのもポピーの特徴だと感じました。

特別教材は基本的に工作ではさみの使い方を覚えるのにちょうど良い難易度となっています。

また年に数回、季節のたよりの大判のポスターやデジタルコンテンツの配信があります。

年中「ポピっこあかどり」

4・5歳児用の教材「ポピっこあかどり」は年中向けですが、だんだん入学準備を意識した内容にシフトしていきます。

教材内容は

- 思考力めばえ「わぁくん」(34ページ)

- もじ かず ことば「ドリるん」(42ページ)

- 紙またはデジタルコンテンツの特別教材

- 親向け冊子「ほほえみお母さん&お父さん」

の4つが基本です。

年中からはワークが2冊になり、「もじ」「かず」「ことば」の基礎や、思考力を身につける学習へと変わり、少し「お勉強」感が増しますが、難易度はそこまで上がらず、ひらがなが完璧に読めなくても年中から始められるレベルです。

「わぁくん」は昔話などの「おはなし」や自然科学・健康・社会・工作などの内容を親子で遊びながら学ぶというのがテーマで、幼稚園や保育園でもらえる「チャイルドブック」や「ひかりのくに」などの月刊購読誌をイメージしてもらえれば分かりやすいと思います。

「ドリるん」はその名の通り、幼児向けドリルです。

シール貼り、鉛筆で書く、はさみとのりで貼るという年少でやったことと基本的には同じですが、難易度はひらがなシールを貼る、同じものを線で結ぶなど、遊びを混ぜこみながら小学校での学習の基礎が身につく内容だと感じました。

年中の1年間をかけてひらがなの「読み」(「書く」はまだやりません)、10までの数字の理解と足し算の概念となる「いくつといくつ」、時計の「何時」を理解できるようになるのが目標到達レベルです。

特別教材はやはり紙の工作が多めです。

一人で完璧に仕上げるにはすこし細かくて大変なので、一緒に作って一緒に遊ぶのが良いでしょう。

年長「ポピっこあおどり」

5・6歳児用の教材「ポピっこあおどり」は年長向けで入学準備と幼児期の集大成に適した内容です。

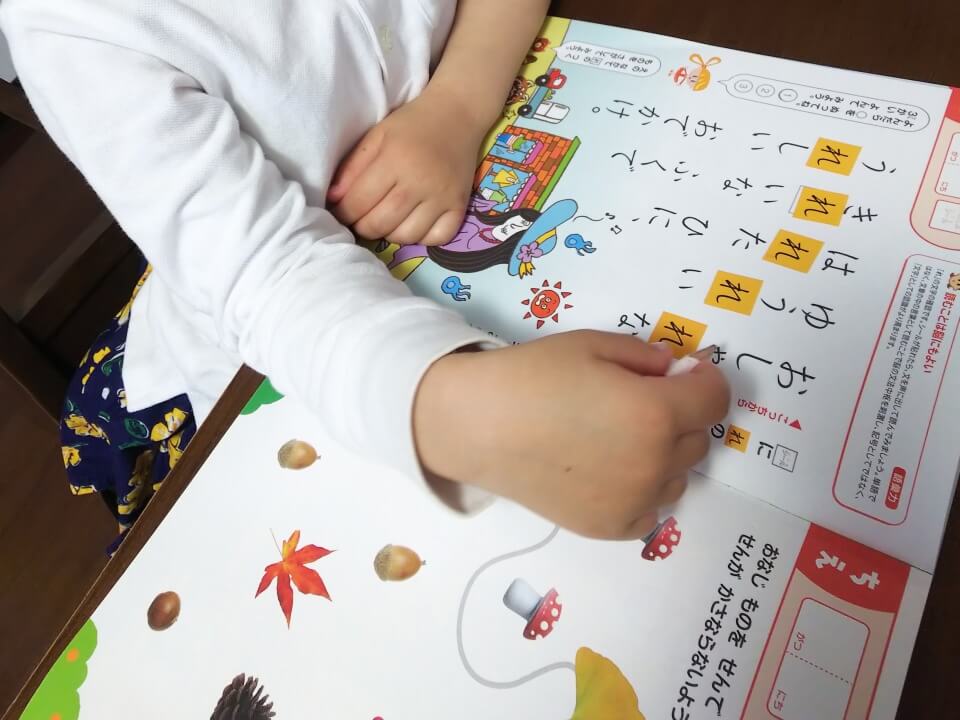

写真は2月号の「ドリるん」のなかの1ページです。

位置に関するの言葉を小学校の教室で表しています。

教材内容は

- 思考力めばえ「わぁくん」(34ページ)

- もじ かず ことば「ドリるん」(42ページ)

- 紙またはデジタルコンテンツの特別教材

- にこにこえいご(10~3月号のみ)

- 親向け冊子「ほほえみお母さん&お父さん」

- 親向け冊子「入学準備おやどり」(10~3月号のみ)

と入学準備に向けて盛りだくさん。

「わぁくん」「ドリるん」のボリュームや基本は年中の教材と同じですが、内容は高度になっていて、1年間を通して表紙に「入学準備」の文字が入ります。

「もじ」「ことば」はひらがなの書きとカタカナの読みは完成レベルに、様子や動きを表すことば、擬音語・擬態語をダジャレなどを取り入れて楽しく学べます。

「かず」の内容は「いくつといくつ」、かさ・広さと時計(何時と何時半)など、小学校1年生の1学期~2学期ぐらいまでの内容は網羅しているので、入学していきなり勉強につまずくことはないレベルにはなるでしょう。

特別教材も年中と違って紙の工作が少なくなり、脳トレアプリとプログラミン的思考アプリが合計年5回届きます。

親子で小学校でのIT化に対応できるような配慮も嬉しいポイントです。

また今年度から10月から英語の教材も入り、デジタルコンテンツとの連動で、小学校英語への準備にも役立ちます。

使った実際の効果は? 入学準備には役立ったのか?

実際に子どもに「幼児ポピー」をやらせてみて、月額1,100円の元は取れたと思った。

これは2年間やり切った最初の感想です。

年中の始めは、机に向かう習慣も全くなく、ひらがなは自分の名前の一部の文字だけしか読めない、そもそも文字に興味があまりない、という娘が2年間続けたら、ひらがなの読み書き、足し算の基礎や時計、小学校に上がる自覚は身につきました。

机に向かう習慣がついた

ポピーの難易度は、数ある幼児向け通信教材のなかでもかなり簡単なので、1ページにかかる時間はおよそ5~10分。

この時間なら、親子で取り組むにも、自分でやりたいお子さんにも負担のない長さですね。

実際にかなり集中力のない娘でしたが、朝の登園前やおやつの後のちょっとした空き時間に「ポピーの時間」を作り、習慣化させることによって、小学校入学後に帰宅→おやつ→宿題という流れを作るのがスムーズにいったと思います。(疲れてるときはグズられますが…)

入学準備号で親子で心の準備

年長向け教材「あおどり」は1年間を通して「入学準備」がテーマです。

特に1月以降は総仕上げと言わんばかりの、小学校生活を紹介する内容が盛りだくさん。

「ドリるん」のページの真ん中にはおへそマークがついていて、やるページを体の真ん中に持ってくる習慣付けをうながしてくれるのが、親子で一番お気に入りポイントです。

そして、勉強だけでなく、給食当番につながる食事の準備や交通安全なども学ぶことができます。

特別教材では、小学校生活を疑似体験できる工作もあり、娘はそれを紙がふにゃふにゃになるまで気に入って遊んでいました。

また親向けの冊子も「ほほえみお母さん&お父さん」に加えて、10月からは入学準備の心構えなど、アドバイスが多く掲載されている「入学準備おやどり」も届きます。

親子で無理のない形で小学校入学への心の準備をすることができました。

資料請求で2週間分の体験版がもらえる

「幼児ポピー」は、親子で一緒に学べる楽しい教材です。

小学校入学までに机に向かう習慣をつけさせたい、通信教材をやらせたいけどどこを選べばいいかわからない、他の教材ではレベルが高くて年中・年長からでは追いつけないという方におすすめです。

そして、幼児の最終目標である「小学校入学準備」には最適だと言っても過言ではありません。

また通年でいつでも資料請求が可能で、結構なボリュームの2週間分の体験版と保護者向けの詳しい資料が無料でもらえます。

何月号から始めても基本的に月額払いで、毎月その都度の教材のみが送られてくる仕組みなので、入会してお子さんに合わなければ2ヶ月で退会可能なのが良心的です。

この記事を読んでいただいて気になった方は、まず資料請求してみてはいかがでしょうか。